声帯麻痺の症状・症例

声帯の動きを支配する反回神経が障害されることによって、声帯の動きが悪くなる、動かなくなることです。ほとんどは片側ですが両側の場合もあります。肺、甲状腺、食道、胸部などの腫瘍や解離性大動脈瘤により神経そのものが障害を受けている場合や、頸部または胸部などの手術、外傷、挿管による圧迫、ウイルス性など原因はさまざまで、原因が不明な特発性の場合もあります。

声門が閉じにくくなるため、声がかすれる、大きい声がでない、声が長く続かない、むせる、息が切れるなどの症状があります。特発性や手術の挿管後などの麻痺は、徐々に回復することがありますが、手術の際に神経が高度の障害を受けた場合には、神経が回復することは難しいとされています。発症から数か月で自然治癒することもありますが、半年以上治らない場合は治療の必要があります。まずは、肺がんなどの他の疾患が原因になっていないかどうかを確かめる必要があります。 麻痺の状態や経過によって、リハビリテーション、声帯のボリュームを増やす注射、手術(披裂軟骨内転術、甲状軟骨形成術Ⅰ型)を行います。

症例1. 男性

右側の声帯が麻痺している例

症例2. 男性

左側の声帯が麻痺している例

症例3. 男性

左側の声帯が麻痺している例

声のお悩みをお聞かせください

音声外来専用お問い合わせ送信後、あなたの声を録音した音声ファイルもしくは録画した動画を送信頂くこともできます。

症状を録音もしくは録画したファイルをアップロードして下さい。

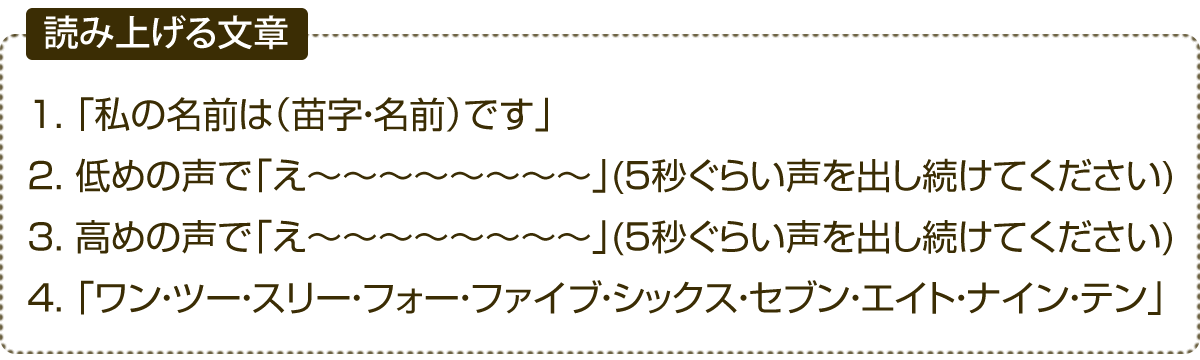

お送りいただく動画・音声ファイルは次の文章を読み上げたものでお願いします。

動画・音声ファイルは100MB以下、30秒以内のデータとして頂けますようご協力お願いいたします。

声のお悩みは他の病気とは違い、客観的には支障が少ないようでも、本人様にとって社会生活上の悩みは深刻です。一方で、より身近に声帯の手術を受ける事が出来る時代でもあります。当院医師と相談しつつ、一緒により良い生活を築いていきましょう。

日頃感じるあなたの声に関するご回答を基に、当院から連絡し解決への道のりをご提案させて頂きます。

まずは私たちと共に不安の軽減に努めましょう。